De photographie en photocollage, Deborah Turbeville (1932-2013) a créé un univers mélancolique et atemporel qui n’appartient qu’à elle. « Je pénètre dans le monde privé des femmes où l’on ne va jamais », a pu déclarer la photographe américaine. Le musée de la photographie de Lausanne consacre une rétrospective à celle qui aura donné un supplément d’âme à la photographie de mode.

C’est en tant que styliste pour Harper’s Bazaar et divers autres magazines de mode que l’ancienne modèle fait ses premières armes dans le milieu new-yorkais avant de se décider, en 1966, à prendre elle-même les photographies et à se former à la technique auprès de Richard Avedon, qui fera d’elle sa protégée. Essentiellement autodidacte, Deborah Turbeville n’appartient à aucune école, et son œuvre très marquée, tant sur le plan de l’atmosphère que sur le plan plastique, demeure inclassable. Donnant à voir des femmes indolentes isolées dans des lieux paraissant abandonnés, enfermées dans leur solitude, les yeux perdus dans leurs pensées – des femmes au regard fuyant et mélancolique, semblant vouloir s’échapper ou disparaître –, elle tranche considérablement avec les pages de mode de l’époque, d’autant que ses clichés ne mettent pas en valeur les vêtements qu’ils sont censés magnifier…

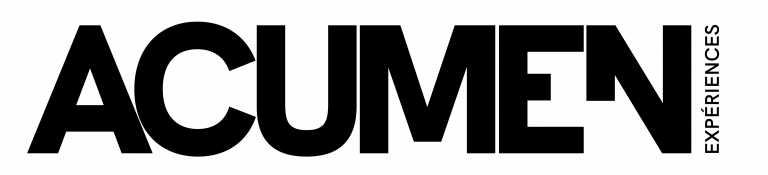

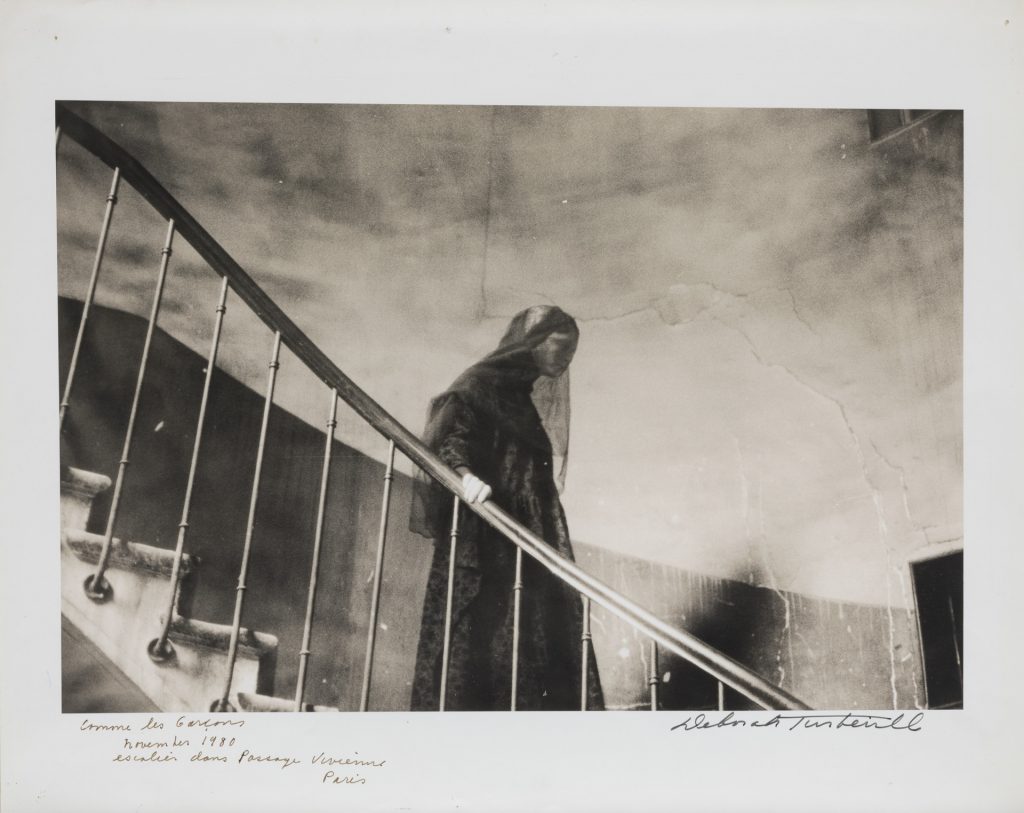

Outre l’atmosphère brumeuse et souvent crépusculaire, les effets de flou et le travail sur les impressions (grain, tons sépia, jeux de contrastes, rayures sur les négatifs …) attestent d’une recherche presque « pictorialiste » sur la matière photographique même – matière que Deborah Turbeville s’appliquait à abîmer artificiellement afin que l’image ne paraisse « jamais [être] complètement là », qu’elle semble être une apparition…

©Deborah Turbeville

Une expérimentation de la « désintégration » que l’on voit à l’œuvre dans les photocollages qu’elle réalisa, parallèlement à ses photos de mode, dès les années 1970. Photocopiant, coupant, grattant et épinglant ou scotchant les tirages tronqués, déchirés, sur du papier kraft, écrivant des mots ou des phrases dans les marges…, elle crée des « séquences narratives ». Un caractère très cinématographique que l’on retrouve dans ses photographies de mode donnant très souvent l’impression d’être des arrêts sur image.

Des femmes aux allures d’apparitions

Parmi celles-ci, citons trois séries particulièrement marquantes. La première, réalisée en 1975 pour le Vogue américain, provoqua un véritable scandale qui fut à l’origine de la notoriété de l’artiste : dans The Bathhouse, représentant des modèles en bikini photographiés dans les bains publics de New York, il se dégage une atmosphère si étrange que la photographe fut accusée de morbidité et d’immoralité, certains États américains allant jusqu’à interdire la vente du magazine. Chantre du « porno chic », Alexander Liberman 1 verra quant à lui dans cette chorégraphie lascive et carcérale les images « les plus révolutionnaires du moment ».

Autre chorégraphie semblant figée dans le temps – ou plutôt, hors du temps –, moins subversive mais tout aussi évocatrice : celle composée entre 1979 et 1981 dans le château de Versailles où Deborah Turbeville n’hésite pas à introduire des feuilles mortes et des toiles d’araignée autour des mannequins pour créer une impression de lieux hantés par des fantômes.

©Deborah Turbeville

Fantomatiques aussi, ces femmes couvertes de plâtre photographiées en 1977 aux Beaux-Arts de Paris, images où l’on serait tenté de voir une allégorie de la disparition ou de l’apparition, de l’ensevelissement ou de la renaissance, rien n’étant jamais sans équivoque chez Turbeville.

- Éditeur de presse américain ayant œuvré trente années durant au sein des éditions Condé Nast.

STÉPHANIE DULOUT

« Deborah Turbeville – Photocollage »

Photo Élysée

Place de la Gare 17, Lausanne (Suisse)

Jusqu’au 25 février 2024

elysee.ch

Suisse – LAUSANNE